Il n’y a pas à dire, certaines personnes ont la fibre artistique, et ça se voit. Quand il débarque devant moi, Anton Roman dégage quelque chose, réellement, comme une sorte de magnétisme, d’énergie propre à tous ceux qui ont goûté à la scène et n’y ont jamais renoncé. Et ce malgré les années passées dans l’ombre, comme une grande majorité d’artistes que cela n’empêche pourtant pas de tourner.

Anton Roman m’accueille chez lui, dans son bureau, son lieu de travail. Avec lui, je vis un moment privilégié : j’ai l’impression d’être entré dans un monde parallèle, derrière le rideau rouge, dans les coulisses fascinantes des années 80 (et au-delà).

Anton Roman me fait écouter des maquettes inédites des 80’s, souvent excellentes, tout en me confiant des anecdotes, dans son antre où sont affichées des photos de diverses époques ainsi que des disques, bien plus nombreux qu’il n’y paraît. L’interview s’annonce riche en surprises.

Anton Roman : Voilà, à travers ces photos, vous avez à peu près toute mon histoire.

Votre histoire musicale a débuté très tôt ! Vous avez suivi des études de musique à l’Harmonie municipale d’Hagondange, puis celle de Maizières-lès-Metz et enfin au Conservatoire National de Metz. Est-ce une passion innée ou est-elle venue de votre entourage familial ?

J’ai un frère guitariste et chanteur, Alphonse, qui m’a communiqué la passion de la musique. Il a été notamment chanteur dans les orchestres de Robert Villa, Laurent Lorenzini, les frères Forato… C’était les années 62-68, j’étais tout petit. J’ai tout de suite baigné là-dedans. Mon père me faisait déjà chanter sur la table devant tout le monde.

Comment devenez-vous trompettiste de bal et chanteur d’orchestre ?

C’est longtemps après ! J’ai d’abord fait des études, et décroché un BEP commercial. J’ai été employé de bureau pendant 13 ans, puis j’ai tenu un restaurant pendant 7 ans. Mais en parallèle, j’ai toujours fait de la musique. Dès l’âge de 14 ans, j’étais sur scène. Je suis d’abord devenu trompettiste dans le groupe Les Méphistos. Un jour, le chanteur a eu une extinction de voix. J’ai dû prendre son répertoire à la volée pour assurer la représentation. Puis j’y ai pris goût. J’ai ensuite joué dans les groupes Jean-Pierre Sauray, puis Los Caballeros. Mon plus beau groupe. On jouait régulièrement devant plusieurs milliers de personnes et on tournait beaucoup dans la région !

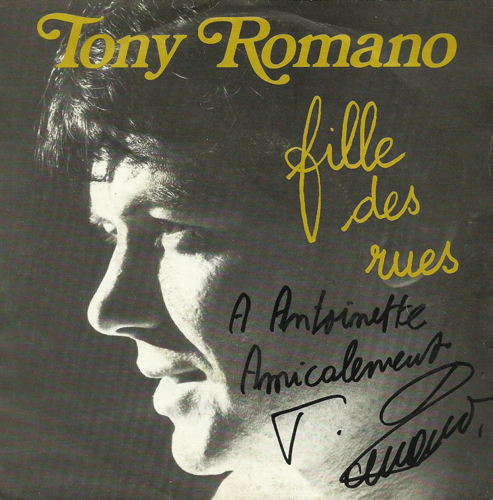

Qu’est-ce qui a motivé la genèse de votre premier 45 tours en solo, Fille des rues, en 1983 ?

Mitterrand venait d’être élu et avec l’autorisation des radios libres, j’ai voulu tenter ma chance. J’ai édité ce premier 45 tours à compte d’auteur. La musique de ces premières chansons est signée Christian Jacob, qui a écrit la musique du dernier film de Clint Eastwood ! On avait enregistré 4 titres, et pour me payer les enregistrements, j’avais vendu une de mes deux voitures.

Ce premier disque est signé Tony Romano. Est-ce votre vrai nom ou est-ce déjà un nom de scène ?

Tony est le diminutif d’Antoine, mais c’est bien mon vrai nom. Je suis d’origine sicilienne !

Sortir un disque à compte d’auteur était-il prémédité ou cherchiez-vous déjà les maisons de disques ?

Je démarchais déjà beaucoup les maisons de disques, mais sans succès…

La proximité de votre timbre avec celui de Daniel Balavoine, que vous exploitez aujourd’hui dans votre spectacle hommage à l’artiste, ne vous a-t-il pas desservi à l’époque ?

Effectivement la similitude avec Daniel Balavoine, qui marchait déjà très fort, m’a desservi. On me disait que ça ressemblait trop, que je ne correspondais pas aux attentes. Mais quand je demandais alors quelles étaient ces attentes, on me répondait : « Ce qui passe à la radio ». Je ne manquais pas de dire qu’il y avait une certaine contradiction dans leurs remarques !

Comment arrivez-vous alors à signer chez Vogue l’année suivante, avec le 45 tours Devenir femme ?

Je faisais régulièrement des galas pour le Républicain Lorrain. Après avoir beaucoup hésité pour des raisons personnelles, j’ai enfin accepté de participer à nouveau à l’un de ces plateaux chansons, et cette fois-là, il y avait Michel Salvati – le manager de Julie Pietri à l’époque – qui a craqué sur la chanson Devenir femme. Il s’en faut parfois de peu ! C’est devenu mon producteur et on a signé chez Vogue.

Quelle est l’histoire de la chanson ?

Elle m’a été inspirée pendant mes galas. D’année en année, je voyais les mêmes jeunes filles revenir, avec à chaque fois un an de plus, et une féminité de plus en plus exacerbée. Je l’ai écrite pour elles.

Quel a été l’accueil de ce disque ?

Le démarrage a été très bon ! Mon éditeur a bien porté la chanson. On en vendait 200 par jour, il a beaucoup été joué dans les juke-boxes de la région. Il y a des gens qui m’en parlent encore. Malgré ce beau démarrage, Vogue, qui n’allait pas tarder à déposer le bilan, a remercié tous ses artistes. L’histoire s’est donc arrêtée là. On en a quand même vendu 20 000 entre Thionville et Nancy. Je crois que c’était une région test. Je pense que si Vogue avait tenu, j’aurais pu aller plus loin. Vous savez, dans une carrière, j’estime que le facteur chance joue à 90 %, le talent ne tient que pour 10 %.

Vous avez tout de même ressorti Devenir femme dans une nouvelle version en 1987, dans une nouvelle maison de disques, et sous un nouveau nom, Anton Roman. Qu’est-ce qui a valu ce changement patronymique ?

C’est Polygram, la maison de disques, qui ne voulait pas de Tony Romano, car elle trouvait que ça faisait trop « bal de samedi soir ». On a réfléchi et on est tombé d’accord sur Anton Roman.

L’homonymie avec d’autres musiciens s’appelant Tony Romano n’a pas pesé dans la balance ?

Non, ça n’a pas joué. Je ne savais même pas qu’il y avait ce problème d’homonymie !

Vous semblez avoir définitivement adopté le pseudo d’Anton Roman puisqu’il ne vous a plus quitté !

Oui, car après j’ai beaucoup tourné sous ce nom, et comme les choses se sont installées ainsi je n’ai pas souhaité tout défaire. Il m’est arrivé une anecdote amusante : un jour, un couple slave est venu me voir en fin de concert, tout excité et tout content, en me parlant dans leur langue dont je ne comprenais pas un mot, croyant que Anton Roman était un nom slave ! Je leur ai expliqué que j’étais d’origine sicilienne et ils étaient un peu déçus ! (rires)

En parlant de vos origines, c’est d’ailleurs la seule exception : pour votre spectacle Sicilia Mia, que vous jouez encore actuellement, vous portez de nouveau le nom Tony Romano !

Oui, car c’est un hommage et en mémoire à mon père. Pour ce spectacle, je ne me voyais pas chanter sous un autre nom que le mien.

Quel a été l’accueil de la nouvelle version de Devenir femme ?

La maison de disques ne s’est occupée que du pressage et n’a pas suivi. Michel Salvati s’est retrouvé cette fois seul à produire le disque et ne pouvait pas assumer tout seul la promo. Il y a même un passage télé qu’on a dû annuler faute d’argent pour le billet ! Finalement, le disque n’est même pas sorti dans le commerce, il y a juste quelques maxi 45 tours qui ont été diffusés auprès des DJ’s.

Il vous faut attendre encore 5 ans avant de sortir votre premier album. Que faites-vous dans l’intervalle ?

Pendant cette période, j’ai beaucoup travaillé. En parallèle de mon restaurant, j’étais quand même beaucoup appelé sur scène, j’ai fait beaucoup de galas. J’ai enregistré un grand nombre de maquettes, avec notamment Roland Chiarello qui a succédé à Christian Jacob à la composition… J’aimerais citer si possible tous mes collaborateurs sur mes titres: Christian Jacob, Roland Chiarello, Biagio Pupo qui ont été mes compositeurs, Jean Jacques Tribout, auteur, et Jean Marie Burgin, Didier Erard (malheureusement décédé), Jang Linster et Ab Van Goor, auteurs/compositeurs.

Anton Roman, fouillant avec ferveur dans une caisse remplie de cassettes, me fait écouter tour à tour nombre de démos. La plupart sont très bonnes, je découvre ce que l’on peut qualifier d’album 80 inédit d’Anton Roman, ainsi que des premières versions des titres à paraître sur son futur album. Parmi ces inédits, on trouve par exemple 1789, une chanson sur l’anniversaire de la révolution, Ombre, une chanson sur Haïti, ou encore C’est la victoire, titre jamais paru sur disque mais qui est devenu l’hymne des jeux de la francophonie au Maroc en 1989, sélectionnée parmi 200 chansons et 28 pays représentés !

Dans les années 80 et jusqu’en 95-96, j’ai été très prolifique. Je voulais vraiment percer.

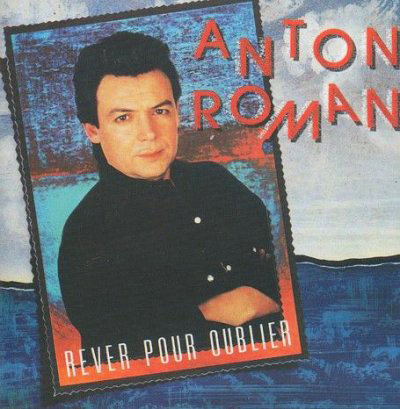

Et comment s’est construit votre album Rêver pour oublier ? Vous collaborez avec des pointures, notamment Thierry Durbet ou Kamil Rustam, qui ont travaillé avec toutes les stars de l’époque. Est-ce votre nouvelle maison de disques qui vous a amené tous ces arrangeurs ou les avez-vous sollicités vous-même ?

J’ai choisi mes arrangeurs moi-même et la maison de disques a eu le produit fini ! J’ai trouvé des mécènes sur Metz et j’ai été à Paris 15 jours dans de grands studio (Guillaume Tell, Davout). On a contacté les arrangeurs, ils ont demandé à entendre les maquettes, ils ont accepté. Ils ont ensuite écrit les arrangements, nous les ont fait écouter, et c’était parti. Faire appel à eux n’a pas coûté plus cher que de demander les services de musiciens locaux à qui parfois tout est dû et qui sont moins efficaces ! Thierry Durbet, Kamil Rustam, ce sont des pointures, et ça devient vite des partenaires. On mangeait ensemble et ils n’hésitaient pas à payer le repas de temps en temps. « Il n’y a pas de raison que tu payes tout ! » me disaient-ils.

Vous avez gardé des contacts avec eux ?

Non, car ils sont partenaires pour la durée du projet mais ensuite ils partent vers les suivants, ils sont très demandés. Mais j’ai beaucoup de souvenirs et d’anecdotes avec eux. On avait notamment réfléchi à donner une direction différente à l’album, plus live. On était en 1992, c’était la période de transition machines/acoustique et la question s’est posée.

Vous anticipez une question que je voulais vous poser : l’album n’est-il pas sorti un peu tard ? Même s’il sonne quand même plus début 90 que 80, surtout en comparaison avec les premières versions très « boîte à rythmes » que vous m’avez fait écouter, l’album est encore largement nourri des sonorités de la décennie précédente (ce qui, au passage, me ravit !).

Thierry Durbet avait contacté Manu Katché pour qu’il vienne enregistrer de la batterie live et il était d’accord ! Mais comme on avait commencé tout l’album avec des programmations, on ne s’est pas hasardé à des mélanges qui auraient menacé de rompre la cohérence du disque. J’ai quand même d’excellents musiciens qui ont fait un travail formidable : Patrice Tison aux guitares, Kako Bessot à la trompette… un vrai bonheur ! Quant à moi, j’ai eu le plaisir de jouer du bugle ! Les arrangeurs m’ont laissé faire et ont apprécié le résultat, mais m’ont confié ensuite en plaisantant qu’ils avaient eu peur que je leur bousille tout ! (rires)

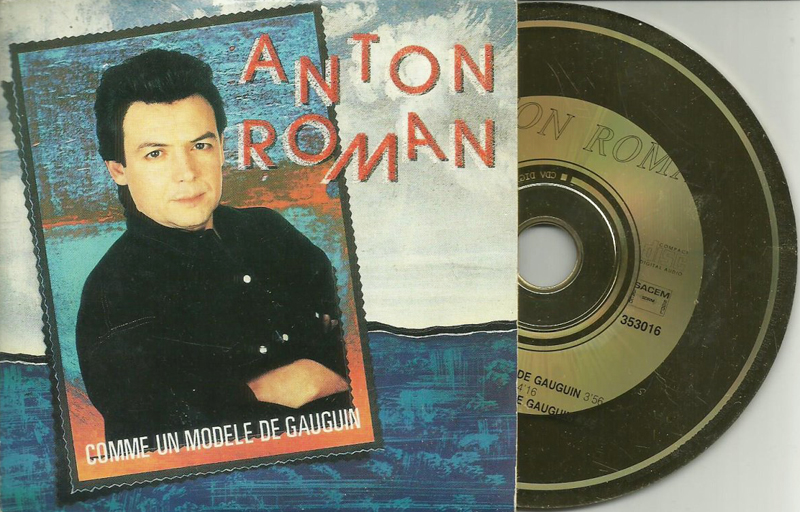

Comment s’est fait le choix du single lead, Comme un modèle de Gauguin ?

C’est la maison de disques qui a choisi et j’étais d’accord. Pour l’anecdote, elle voulait 10 titres. J’en ai proposé 15, ils en ont choisi 9 et j’ai dû rapidement en écrire une dixième. Je les soupçonne de m’avoir mis au défi d’écrire très rapidement une nouvelle chanson, pour voir si j’en étais capable ! Besoin d’amour est cette fameuse dixième chanson, que j’ai écrite suite au décès d’une amie.

Quel a été l’accueil de l’album ?

La maison de disques ne s’est pas beaucoup investie. Ils ont juste assuré la distribution. Moi, j’y croyais tellement que j’ai vendu mon restaurant et j’ai racheté mes droits. Il fallait quand même le faire ! À partir de ce moment-là, je n’ai plus fait que ça. J’ai proposé les titres à une maison de disques en Belgique, Indisc, qui a assuré un nouveau pressage en 1993. Eux ont choisi de nouveau Devenir femme, puis Imagine en singles. J’ai pas mal tourné là-bas aussi.

Pourquoi la chanson Graffiti s’est-elle vue rebaptisée Nuit de graffitis sur ce nouveau pressage ?

Sur le premier, c’était une erreur de l’éditeur, tout simplement.

Après ce disque, un second album était-il envisagé ?

Oui, j’avais le matériel pour, mais j’ai été pris dans la spirale. J’aurais pu signer pour 5 albums avec Indisc, mais pas en licence, seulement en distribution. Je n’avais plus l’argent nécessaire à la production de nouveaux titres. J’avais une famille, des enfants ; j’étais devenu intermittent du spectacle, et la priorité a été d’investir dans du matériel son, de faire des démarches pour trouver des dates… En 1995, j’ai formé mon orchestre, j’ai trouvé une formule viable et j’ai décidé que je ne ferais plus de création.

Malgré tout, vous avez encore sorti de nombreux disques ! Il y a notamment, signé Anton Roman et Charline, ce disque paru en 2002, Entre elle et moi…

C’est ma fille ! Elle aussi est chanteuse et intermittente du spectacle. Elle a pris des cours avec Armande Altaï et apparaît dans son DVD. Ce CD est juste né d’une envie de chanter avec ma fille. Mais il s’agit de reprises. Je n’ai pas refait de CD de création.

Il y a eu aussi des CD live : un avec vos compositions dont quelques inédits, un autre de votre spectacle Sicilia Mia, un autre avec votre spectacle sur Daniel Balavoine…

J’ai aussi enregistré un CD au profit de Noël de joie, dont l’argent va aux enfants déshérités. Oui, en fait, j’en ai fait pas mal ! Mais ce sont des CD non commercialisés. Je les vends juste en fin de concerts. J’arrive tout de même à en écouler pas mal au bout du compte. Celui qui marche le mieux est Sicilia Mia, qui reprend des standards siciliens !

Aujourd’hui, même si vous n’en avez plus la nécessité financière, vous tournez toujours avec ces trois formules différentes : votre spectacle hommage à Daniel Balavoine, Sicilia Mia, et des animations pour soirées (piano bar, soirées à thème…). Question de passion ?

Question de survie. Le jour où j’arrête, j’en suis sûr, je décrépis, je meurs.

Retrouvez Anton Roman sur www.antonroman.com

L’album Rêver pour oublier est disponible sur les plateformes.

Merci à Anton Roman pour ses réponses et sa générosité.

Propos recueillis par Antoine HLT

Entretien initialement publié sur le blog 80’s de l’ombre en septembre 2017.